(Catatan perjalanan dari tahun 2008)

Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Sebuah mobil Toyota Hilux di samping mobil yang kami tumpangi bergerak perlahan berbelok ke timur. Menyusul di belakang mobil, serombongan motor bergerak tergesa-gesa. Hampir semua pengendara motor mengenakan jas hujan berwarna kuning dengan tanda silang warna perak di punggungnya. Mas Eko sedang menggaruk-garuk dagunya ketika aku menaikkan kecepatan kendaraan dan wiper. Hujan semakin deras.

Mungkin dia sudah tahu bahwa aku memiliki cara sendiri dalam menikmati hujan. Bukan dengan melamun di beranda rumah dan merangkai kata-kata, tapi memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Semakin deras hujannya semakin asyik.

Hujan deras di Timika ini adalah hujan paling deras yang pernah aku tembus setelah perjalanan Blitar-Surabaya bersama Puthut dan perjalanan singkat menyusuri Ring Road Utara Yogyakarta dari arah Wates hingga perempatan Kentungan.

Sebenarnya di jalanan gelap dekat Bandara Mozes Kilangin, dia sepertinya sempat mencoba meminta aku mengurangi kecepatan melalui cerita-cerita kecelakaan lalu lintas yang pernah dia lihat sendiri. Tapi ada begitu banyak hal yang membuatku begitu sentimental hingga bisa mengacuhkan orang; butiran hujan yang menghantam kaca mobil, lampu hazard yang menerangi jalan, dan siluet jajaran pohon cemara di bantaran sungai Ajkwa.

Ketika aku menunjukkan pintu gerbang masuk wilayah Freeport kepada Mas Eko, aku sempat membayangkan diriku sebagai karyawan Freeport dan bisa membawa mobil hilir mudik dari Tembagapura-Timika setiap hari, menyusuri jalan akses Freeport yang tidak diaspal dan membelah hutan.

Mas Eko sudah empat hari di Timika, dan belum pernah melihat matahari lebih dari satu jam. Sedangkan aku sendiri, sudah dua minggu sejak pertama tiba di Timika belum pernah satu hari penuh berlalu tanpa hujan deras.

***

Menurut informasi dari situsweb BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika), Timika akan terus diguyur hujan hingga bulan Agustus. Sama persis dengan informasi yang diberikan Geri, seorang kawan yang sekarang menetap di Ambon. “Cuaca di timur sedang buruk” katanya. Hm… bisa jadi curah hujan di Timika lebih tinggi daripada di Bogor.

Cuaca pula yang menyebabkan pesawat yang aku tumpangi agak bergoncang sebelum mendarat di bandara Mozes Kilangin. Dari balik jendela pesawat, hutan tropis nan lebat terhampar di bawah. Seumur-umur belum pernah aku melihat hutan selebat dan seluas itu.

Ketika pesawat akhirnya mendarat, kaki kananku terasa berat untuk melangkah. Mungkin kram setelah tiga jam tidak bisa leluasa duduk di pesawat, tapi mungkin juga karena perasaan gentar dan takjub yang aku rasakan sejak di bandara Juanda, Surabaya; seperti apa sebenarnya Papua? Sekalipun ada banyak informasi soal Papua dan Timika, tidak pernah sedikitpun terlintas dalam benak bahwa aku akan menjejakkan kaki di Papua, apalagi bekerja di Timika.

Perasaan gentar dan takjub itu sempat hilang ketika mendarat di bandara Ngurah Rai, Bali. Saat itu aku berencana menghabiskan lima jam waktu transit untuk jalan-jalan ke Legian. Tapi begitu di pintu keluar, semua orang yang aku tanyai mengatakan bahwa jalan ke arah Legian macet, lagi banyak turis.

Sebenarnya ada dua orang teman yang aku andalkan untuk menjemput di bandara dan jalan-jalan ke Legian, tapi ternyata mereka semua sedang sibuk. Reza, teman kuliah yang bekerja di sebuah hotel di Bali, ternyata pulang ke Surabaya mempersiapkan pernikahannya. Seorang lagi, Lukman, sedang berada di Ubud.

Sms balasan yang aku terima dari dua orang tersebut tiba dalam waktu yang hampir bersamaan, dan di saat rasa lapar memaksaku untuk makan di sebuah restoran cepat saji yang dikuasai serombongan anak muda yang memakai topi golf. Hanya sebuah meja kecil di dekat wastafel yang tersisa. Itupun masih harus aku bagi dengan seorang pemuda.

Seperti biasa, rokok mempermudah proses perkenalanku dengan orang asing. Setelah kami menandaskan makan malam dan menyalakan rokok, barulah kami berkenalan. Pemuda yang bernama Budi itu bekerja di Trakindo dan tinggal di Tembagapura, dua jam perjalanan darat dari Timika.

Jawabannya sungguh singkat dan padat ketika aku tanya soal Timika, “wah, sarang malaria.” Sekalipun sudah satu tahun lebih bekerja di Tembagapura, baru dua kali Budi mengunjungi Timika. Kehidupan di Tembagapura memang membosankan, kata Budi, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan Timika. Yang dimaksud lebih baik oleh Budi ternyata fasilitas dan keadaan kota. Tembagapura bersih dan teratur, Timika kotor dan semrawut. Di Tembagapura semua kebutuhan Mas Budi tercukupi, mulai dari tempat tinggal, makan, perpustakaan, dan sarana olahraga. Lhah, kenapa kok ga betah? Apalagi jika dibandingkan dengan Timika.

“Bosen aja, Mas” balas pemuda asal Jombang penggemar berat bulutangkis itu. Kemudian dia menjelaskan lebih mendalam tentang kebosanannya yang terkadang sudah tak bisa ditahan lagi hingga hari-harinya hanya menjadi penantian jatah cuti setiap empat bulan sekali. Mengerikan sekali. Hebatnya, dia menceritakan semua itu dengan ekspresi yang datar saja, tidak ada penekanan pada kata atau suasana tertentu.

Kami kemudian menyingkir ke sebuah “kursi besar” tempat Mas Budi biasa menghabiskan waktu transit setelah semua kios makanan di bandara tutup. Kursi besar itu terletak di dekat toilet. Di atasnya tergantung layar jadwal penerbangan pesawat. Kami menunggu pesawat ke Timika sambil menelusuri dunia maya.

***

Tiga jam setelah pesawat bertolak dari bandara Ngurah Rai, kakiku akhirnya menyentuh tanah Papua. Seperti turun dari angkot, kaki kiriku yang menjejak tanah Papua lebih dahulu. Jam di hape menunjukkan jam lima pagi waktu Surabaya, dan di Timika berarti sudah jam tujuh pagi. Gerimis kecil menyambut kedatanganku.

Bandara yang sangat bersahaja itu dikelilingi hutan lebat. Hutan primer yang begitu kaya akan vegetasi, kata guru SMA kita dulu. Di Jawa hutan seperti itu mungkin tinggal tersisa di Ujung Kulon. Sebelum naik ke dalam bis yang siap membawa penumpang ke bandara, aku mengarahkan pandangan ke gerumbulan tanaman yang warna hijaunya begitu pejal dan basah.

Akhirnya aku lihat sendiri papan kedatangan bandara yang pernah aku lihat di internet. Papan yang sudah reot itu tidak menerangkan nama bandara, hanya nama kota Timika. Tertulis dalam dua bahasa. Di bawahnya ada semacam ucapan terima kasih kepada para individu dari berbagai negara lengkap dari jajaran bendera-bendera negara asal mereka yang membantu pelaksanaan proyek Freeport.

Papan yang tergantung di atas pintu ruang kedatangan itu seperti memintaku untuk menghormati dan berterima kasih kepada orang-orang dari negara asing itu. Tanpa mereka, orang-orang asing yang kesepian dan sekarang mungkin sudah sangat kaya tapi tetap saja kesepian ini, kamu tidak akan bisa menjejakkan kaki di Timika.

Sampai di dalam ruang kedatangan, aku tetap saja tidak menemukan tulisan Mozes Kilangin. Kasihan sekali Pace Mozes ini. Sudah jauh-jauh dan capek-capek antar beberapa geolog muda Belanda “menemukan” sumber tembaga dan emas terbesar di dunia, namanya cuma jadi bandara yang lebih mirip stasiun kereta di kota-kota kecil di Jawa. Dan sudah bisa dipastikan, Pace Mozes tidak ditanya apa nama gunung itu. Maka Nemangkawi Ninggok pun kini lebih dikenal dengan nama Grasberg atau Puncak Jaya.

***

Pak Yohan dan Pak Yus ternyata sudah agak lama menunggu aku. Selain karena masih tercenung dengan tempat yang masih asing bagiku ini, aku juga masih harus menunggu barang-barangku diturunkan dari bagasi pesawat dan menemukan troli. Setelah berhasil mendapatkan troli dan mengambil barang-barangku, masih harus antri keluar dari ruang kedatangan. Mas Budi, pegawai Trakindo asal Jombang yang menemaniku di Denpasar juga nampak sedang sibuk dengan barang bawaannya. Dia masih harus menunggu hingga jam empat sore sebelum dijemput bis yang akan membawanya ke Tembagapura. Tanpa sempat bertukar nomor telepon aku berpisah dengannya.

Pak Yustinus adalah salah satu rekan kerjaku selama di Timika. Terakhir kali aku bertemu dengannya adalah ketika pertemuan awal tim kerja kami di Surabaya. Sebelumnya dia mengambil kursus singkat dan bekerja di Australia. Sepulang dari Australia dia sempat bekerja di Yogyakarta dan Surabaya. Pak Yustinus adalah seorang mantan seminaris, dari Seminari Garum, Blitar. Rekan kerjaku yang lain adalah Pak Musa, seorang pendeta asal Kupang yang sudah menetap di Timika sejak tahun 2003.

Tim kerja yang mantap sekali, kan? Seorang mantan seminaris dan seorang pengabar Injil dipertemukan dengan seorang Katolik murtad seperti aku ini.

Pak Yohan Zonggonau adalah kepala Biro Pendidikan di Lembaga tempatku bekerja. Pak Yohan orang asli Timika, suku Moni tepatnya. Pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas ditempuhnya di Kaokaonao, pesisir selatan Mimika, dan Akimuga. Setelah itu dia melanjutkan studi ke Semarang dan Jakarta.

Setelah bersalaman dengan Pak Yohan dan Pak Yus, mereka mengenalkanku pada seorang anak muda Papua yang bernama Denias. “Wah, Denias yang di film itu?” tanyaku spontan. Dia mengiyakan dengan intonasi khas Papua.

Di dalam mobil, Pak Yus langsung memborbardir Denias dengan pertanyaan soal studinya di Darwin, Australia dan rencana-rencana Denias selama di Papua. Pak Yohan sekali lagi memastikan aku bahwa pemuda Papua yang duduk di sebelahku itu adalah pemuda yang menjadi inspirasi film Denias. Aku hanya mengiyakan sambil memandangi pemuda itu sambil senyum-senyum. Goblok banget. Aku tidak mungkin bilang bahwa aku belum nonton Denias, bahwa yang memprakarsai film itu adalah Ari Sihasale artis ngetop Indonesia.

Akhirnya kami tiba di sebuah terminal angkot, tempat Denias turun untuk melanjutkan perjalanan. Terminal itu terletak di dekat perempatan besar. Di tengah perempatan itu terpancang sebuah tugu yang bentuknya seperti empat buah perisai. Tepat di seberang terminal ada sebuah lapangan. Di tengah lapangan ada sebuah panggung permanen yang dicat warna khas subkultur Rastafarian: merah-hijau-kuning dan penuh dengan coret-coretan. Sampah bertebaran di mana-mana, mulai dari bungkus makanan hingga botol bir. Wah, jangan-jangan benar juga salah satu cerita ngeri soal Papua: orang Papua suka mabuk dan bikin onar.

Ya, itu cuma salah satu. Masih ada salah dua dan salah tiga cerita ngeri soal Papua. Cerita yang paling ngeri mungkin dari Mas Nanda. “Jangan sembarangan ajak bicara mama-mama (ibu-ibu). Kalau ketahuan suaminya, mampus ditombak kamu,” katanya sambil memilin-milin grenjeng rokok. Mas Nanda kemudian melanjutkan dengan cerita soal kebiasaan mabuk orang Papua. Dia menyarankan aku untuk berlagak sebagai orang yang tidak suka minum. Karena kalau mereka tahu aku suka minum dan ternyata tidak kuat minum, mereka tidak akan menghormatiku atau malah akan jadi sumber keributan karena dianggap tidak menghormati acara.

***

Sebenarnya aku sudah meminta untuk langsung ke kantor saja. Soal istirahat bisa aku lakukan di sore hari sepulang kerja. Tapi ternyata Pak Yohan dan Pak Yus menyarankan aku untuk istirahat dahulu. Mereka mengantarku ke Hotel Serayu, di Jalan Yos Sudarso.

Nyaris tidak ada penanda bahwa aku sedang berada di sebuah kota di Papua. Sekilas nampak sama saja dengan kota-kota kabupaten di Jawa. Deretan bangunan yang nampak tidak tertata dengan baik, para tukang ojek yang melaju kencang, angkutan kota berwarna kuning dan biru, sampah, lampu jalanan yang buruk sekali kondisinya, dan becak.

Selain Pak Yohan yang asli Timika, yang membuatku merasa bahwa aku sedang berada di sebuah kota di Papua adalah dua pace dan seorang mace yang aku lihat di pinggir jalan. Tidak jelas apakah mereka sedang menunggu angkutan atau cuma iseng nongkrong saja di pinggir jalan. Seorang dari mereka rambutnya dikuncir memanjang ala dreadlock, memakai topi Korpri, mengenakan celana pendek dan kaos kaki sepak bola warna merah. Seorang lagi berdiri berbicara sambil mengunyah pinang. Posturnya tinggi besar, dan semakin dipertegas dengan setelan warna gelap yang dikenakannya. Sedangkan sang mace mengenakan rok panjang, menyampirkan tas di kepalanya, dan juga nampak menikmati pembicaraan dan pinang yang dikunyahnya.

Kembali aku teringat cerita soal Papua yang dijadikan pesangon untukku oleh seorang kawan, “jangan sampai ketularan makan pinang, hehe,” tulisnya dalam sebuah pesan singkat.

Di perempatan dekat Jalan Yos Sudarso, semakin banyak pace dan mace berseliweran. Kalau para pace dan mace itu tidak ada, mungkin aku akan menduga bahwa aku tidak sedang berada di Timika, tapi di Turen, kota kecil selatan Malang.

Di Jalan Yos Sudarso inilah terletak Hotel Serayu tempat tinggalku sementara sebelum mendapatkan tempat tinggal sendiri. Setelah membantu aku menurunkan barang bawaan hingga depan pintu kamar, Pak Yus dan Pak Yohan kemudian pamit untuk ke kantor dan mempersilakan aku istirahat dahulu. Mereka akan menjemputku jam 1 siang. Setelah selesai mandi, aku memutuskan untuk keluar dari kamar untuk mencari nomor hape baru, karena nomor hapeku tidak aktif di Timika. Serta untuk berkenalan dengan kota yang akan aku tinggali beberapa saat ini.

***

Baru empat hari di Timika, gaya bicara Mas Eko sudah seperti orang Papua. Hampir setiap omongan diakhiri dengan “…itu sudah.” Mungkin karena pembawaan Mas Eko yang terbuka atau mungkin karena Mas Eko sudah agak lama mengenal orang-orang LPMAK yang lumayan sering bertandang ke Jawa, seperti Pak Yohan, Pak Abraham, dan Pak Kemong .

Bahkan dalam perjalanan dari kawasan pinggiran Timika ke Hotel Serayu tempat workshop KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) untuk para guru se-Kabupaten Mimika percakapan antara Mas Eko dan aku lebih sering menggunakan Bahasa Indonesia yang sesekali diwarnai dialek Papua ketimbang bahasa Jawa dialek Jawa Timuran.

“Ah, sudah kita cari fotokopi di dekat pasar saja,” ajak Mas Eko yang pusing mencari tempat fotokopi untuk menggandakan beberapa materi workshop. Tidak lama kemudian akhirnya kami menemukan beberapa tempat fotokopi yang masih buka, tidak jauh dari Pasar Swadaya.

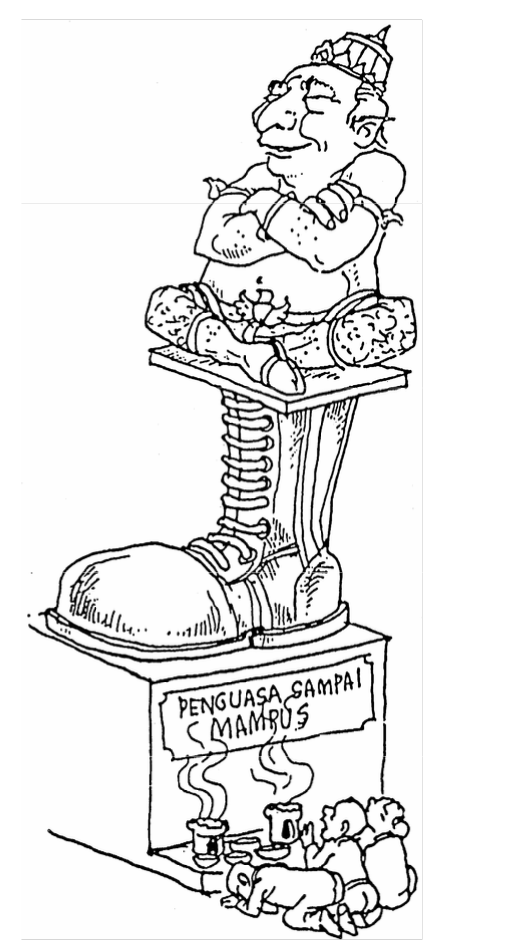

Di Pasar yang terletak di sebelah selatan Hotel Serayu tempat workshop KTSP dan tempatku menginap kita dapat melihat betapa tidak seimbangnya persaingan antara warga asli Timika dan para pendatang. Para mama menggelar barang dagangan mereka, yang kebanyakan hasil bumi seperti sayuran dan buah pinang, di depan pasar bahkan hingga mencapai badan jalan. Itupun mereka harus masih bersaing tempat dagangan dengan para tukang ojek yang kebanyakan orang Makassar. Kios-kios kecil di dalam Pasar Swadaya lebih banyak ditempati oleh para pedagang Bugis, Makassar, Toraja, dan Jawa. Pada musim hujan seperti ini, Pasar Swadaya terlihat lebih kotor dan becek. Sampah terlihat menggunung di salah satu sudut pasar.

Persaingan yang tidak seimbang itu semakin nampak di Jalan Yos Sudarso. Penjual pulsa adalah orang Malang yang baru tiga bulan di Timika, pemilik kios koran dan majalah asli orang Makassar, keluarga kecil yang mengelola sebuah warung ternyata datang dari Lamongan. Tepat di depan pintu masuk hotel, terdapat sebuah penjual makanan yang menghias gerobaknya dengan tulisan; http://www.suroboyo.com.

Tidak jauh dari tempatku memarkir mobil, dua orang pace berjumpa dengan seorang kawannya. Mereka berjabat tangan khas Timika. Sebelum berjabat tangan mereka saling mengulurkan tangan yang setengah tergenggam dengan jari tengah agak maju. Sang kawan menyambut dengan posisi tangan serupa dan menjepit jari tengah, mengenggamnya erat lalu mereka saling menarik hingga berbunyi; ctak! Lalu disambung dengan jabat tangan biasa. Setelah semua orang dapat giliran untuk saling berjabat tangan mereka langsung terlibat dalam pembicaraan yang hangat. Beberapa orang di antara mereka menyapaku ramah saat aku melintas untuk menjumpai Mas Eko di tempat fotokopi.

Tapi di sisi lain kota bisa jadi sedang ada seorang bapa yang menenteng busur dan anak panahnya sambil berteriak-teriak menuntut keadilan akan keponakannya yang mati terbunuh setelah mabuk-mabukan, seorang pace yang membawa parang menuntut ijazah anaknya yang jadi korban kebobrokan sistem pendidikan Indonesia, atau segerombolan anak-anak merusuhi sebuah keluarga Manado yang sedang makan malam di sebuah restoran cepat saji.

Beberapa kejadian di atas tidak aku ambil dari kumpulan cerita mengerikan soal Papua dari teman-temanku, tapi kejadian-kejadian yang saksikan dan dengar sendiri dari guru SMAK Bernardus Timika.

Catatan ini aku tulis setelah tiga minggu berada di Timika dan setelah sampai pada kesadaran bahwa mau tidak mau aku telah menjadi bagian dari sebuah masyarakat hibrida yang tercipta dari kegiatan pertambangan di Grasberg. Mungkin sekilas aku terlihat seperti sedang membantu masyarakat tujuh suku; Amungme, Kamoro, Mee, Damal, Nduga, Dani, dan Moni. Tapi bisa jadi sebenarnya aku tidak lebih dari para pendatang yang menggusur masyarakat asli serta pulang ke kampung halaman membawa setumpuk keuntungan dan sekumpulan cerita soal keterbelakangan orang Papua.

Akankah pengamatan yang intens akan keseharian kota dan daerah ini, keinginan untuk belajar dari orang Papua mengenai sejarah, budaya dan masyarakat mereka, dan keterlibatan langsung dalam keseharian mereka akan memberikan sesuatu bagi masyarakat Papua? Aku belum bisa menjawab.

Bagi orang Papua hal-hal yang selama tiga minggu aku pikirkan itu pasti dianggap terlalu muluk dan mengada-ada. Pasti Pak Titus akan menjawab “ah sudah, bapa, mainkan saja…,” sambil menawari nongkrong mendiskusikan asal muasal babi di Papua, bertukars mop, dan gosip terkini di Timika. Aku cuma berharap semoga mereka maklum kalau aku menolak mengunyah pinang atau minum Cap Tikus. Ajakan makan papeda, babi, dan Bir Bintang mungkin masih bisa aku terima. Tapi kalau dorang minta sa kunyah pinang, ah sudah, hormat pace, tapi sa tra suka…

Aku berjalan mendahului Mas Eko yang sudah selesai menggandakan beberapa materi workshop ketika kemudian segerombolan pemuda itu serempak berseru, amole! Ternyata mereka membalas Mas Eko yang mencoba mempraktekkan mengucapkan salam dalam bahasa Amungme itu. Di dalam mobil, kami menurunkan jendela dan menyapa mereka sekali lagi dalam bahasa Indonesia, tapi kali itu mereka hanya membalas dengan anggukan kepala.